采写 | 杨云鬯

在雪山中的小木屋中体会独居,探访德语诗人里尔克的长眠之地;或是穿梭在阿尔卑斯山脉的古堡与滑雪场之间,搜罗象征着过往的老旧明信片和地图。这便是年轻艺术家苏杰浩和朱岚清分别在他们为期三个月的艺术驻地项目中的日常。瑞士的工作和生活如何影响了他们的创作?艺术驻地的经历给他们带了什么样的感受?我们分别与两位艺术家深入地聊了聊他们在三影堂摄影艺术中心展出的新作。本次访谈图片均由艺术家本人提供。

第一部分:离群索居的日常与诗

Untitled (People Walking in the Snow) / 无题 ( 雪地中散步的人 ), 2016

Untitled (People Walking in the Snow) / 无题 ( 雪地中散步的人 ), 2016

苏杰浩的新作《瓦莱:日常图景》(Valais: The Daily Views)和他此前的两组作品Borderland和Summer's Almost Gone尽管在表达形式上有所不同,但从内在深层角度来说,都是通过艺术家本人的个体经验及情感体验来使得自身的情感回归到一种诗意的灵氛中。在与他的交谈中,这种诗意始终相随。日常生活的一点一滴,在艺术家精准的记忆和描述中,呈现出与其照片交相呼应的画面感。

Snowy Pine Tree / 松树, 2016

Snowy Pine Tree / 松树, 2016

(Y: 杨云鬯 | S: 苏杰浩)

Y: 《瓦莱:日常图景》皆取材于你在瑞士三个月驻地期间的日常生活,能否简单勾勒一下你在驻地某一天的日常生活?作为“外来者”,你是如何迅速融入到一种陌生环境的“日常图景”之中的?

S: 作为一个外来者,迅速地融入到一种陌生环境之中并不是一件容易的事情,实际上我应该是比较缓慢的,虽说一直都在工作,然而直到离开瑞士的最后一段时间里,我所感受到的东西才逐渐变得明晰和稍微完整起来。

三月初的时候我到达瑞士,从日内瓦搭乘火车出发,离开湖区进入山区,火车渐渐爬升,路过许多小站和隧道,沿途大雪覆盖,像极了川端康成在雪国中的开篇:" 穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来。" 在火车站下车之后,搭乘缆车上山,从缆车上可以看到远处的雪山以及大片的森林,我住的房子离缆车站只有数百米,对面就是邮局和村里唯一的一家小超市,工作室是一座传统的瑞士阿尔卑斯山区小木屋,也是在数百米的范围之内,窗口望出去便是村里的教堂,每天都会听到报时的钟声。

Zinal at Night / 夜幕下的琪纳尔, 2016

Zinal at Night / 夜幕下的琪纳尔, 2016

我驻地的地方在瓦莱州的贝尔瓦莱德(Bellwald),是位于阿尔卑斯山区海拔1600米的一个小村庄,山顶上有一个滑雪场,一年中除了滑雪季节之外常住人口只有数百人 。我在这边的工作方式有点接近田野调查的方法,探访了许多的地方,从一开始的河流、森林、牧场、雪山、水库、发电站、村落、房车营地,到后来的学校、列车工厂、图书馆、博物馆、美术馆、市政厅、音乐厅、剧院、动物园、瀑布、温泉浴场、度假酒店等等,在这个过程中我逐渐地融入这种日常环境里面。

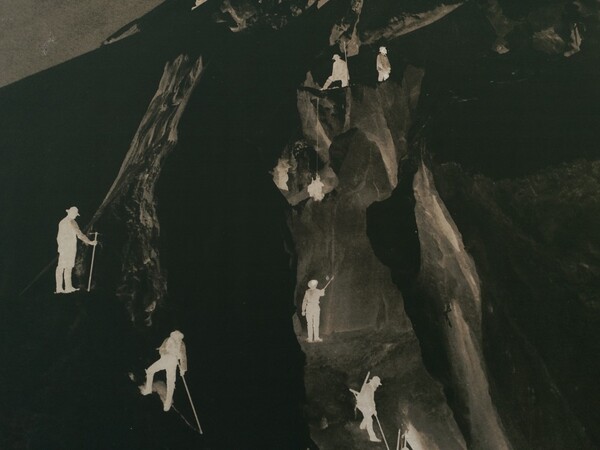

Archive Picture of Hikers / 登山者的旧照片, 2016

Archive Picture of Hikers / 登山者的旧照片, 2016

Young Swimmers and Their Coach / 年轻的游泳者和她们的教练, 2016

Young Swimmers and Their Coach / 年轻的游泳者和她们的教练, 2016

除了外出有会面或是拍摄安排的日子,有时我会在村里散步,买菜做饭,听收音机的音乐频道,在阳台看山,偶尔玩玩游戏,看一点书,有时去森林里徒步,参加过村里的复活节音乐会。因为海拔较高,山上的积雪等到四月下旬才开始消融,到了五月中旬下了最后一场大雪,记得那天在上山的缆车里遇到一位当地的女士,她对我抱怨五月下雪的天气,说一点都不喜欢这漫长的冬季,我觉得很有趣,大概因为自己在南方长大,下雪无疑是新鲜并且令人高兴的。

Easter Night / 复活节夜晚, 2016

Easter Night / 复活节夜晚, 2016

Branches / 枝干, 2016

Branches / 枝干, 2016

Y: 日常、个体、情感、记忆,这些词汇已然让你的照片具备了强烈的个性。可否介绍一下这种“个性”在本次作品中是如何被延续的?

S: 可能之前的照片中的日常性是我所选择的,因为中国相当广大,内容也十分丰富。然而在瓦莱驻地期间,更像是日常选择了我,在山上的生活非常的简单,整一个环境给我最深的印象大概就是寂静了。峡谷里的风声,雪山空气清冽的味道,灿烂的阳光,人烟稀少,在某些地方跟云南中甸、或是青海西藏特别相似,格外的安静和空旷,我有一种似曾相识的亲切感。这次驻地也是我过往经历中为数不多的一次可以有机会在一段时间内体验和感受生活以及自然变化的过程。除了自然的变化,日常中的一切都非常有规律,一切都按照计划来进行:非常精确的缆车、列车、巴士,提前好长时间安排的日程,基本没有意外或是计划外的事情发生。在这种平静、平淡甚至有点乏味的生活背后,有一些东西引起了我的兴趣,大概是从过去延续到当下的文化、传统,或是一种集体意识,包括人与土地、故乡、自然的关系,对生活的态度,价值观等等。自然、文化、历史,相互交织在一起,潜移默化,被人们塑造的同时也在塑造着人们。

Fossils / 化石, 2016

Fossils / 化石, 2016

Archives / 档案室, 2016

Archives / 档案室, 2016

Side Room with A Painting and Lots of Chairs / 有着一幅画和许多椅子的侧室, 2016

Side Room with A Painting and Lots of Chairs / 有着一幅画和许多椅子的侧室, 2016

At an Archaeological Conference / 在一场考古学会议上, 2016

At an Archaeological Conference / 在一场考古学会议上, 2016

Y:尽管与你此前的两个系列在依循个人经验和感受的基础上进行拍摄的方式上有着内在的关联性,《瓦莱:日常图景》在呈现的手法上却有明显的不同之处,如加入了电子邮件的部分。能否谈谈电子邮件及邮件中的文本在这次创作中扮演着怎样的角色?为何会选择文本与图像并置的方式?

Sarah / 萨拉, 2016

Sarah / 萨拉, 2016

S: 在瑞士驻地期间我所面对的是一个在文化上完全陌生的环境,有许多信息都是通过和基金会的项目主管 Sarah的邮件通信来获取,然后我会作出个人的判断和选择,再沿着自己的方向和兴趣往前推进。这些文本一方面作为整个驻地项目的过程的纪录,类似于图文日记。书信格式以及收信人的缺席可能提供给观者一种亲密的心理感受(比如共情或者代入感)。另一方面,在书信的基础上叠加若干相关的照片和图像,我试图在文本的意象和图像的文学性之间建立一个开放性的连接,并且从日常事务之中唤起一种诗意,同时也回应了作品中的日常性。

部分苏杰浩创作的“电子邮件图像”

部分苏杰浩创作的“电子邮件图像”

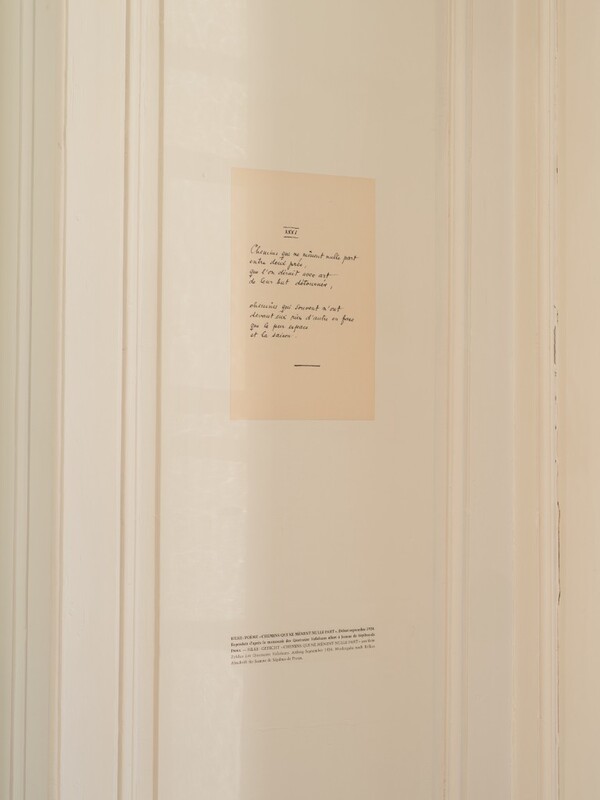

整个展览中有若干组这样的对话概念,包括从里尔克的《给青年诗人的信》中摘录的部分文字。里尔克的文字作为一个隐藏的、历史性的,文化的影响; Sarah的信作为一个显性的、当下的,日常的线索,伴随着时间的推进、演变、发展,在一个共同的地方(里尔克晚年安居并安葬于瓦莱)有着若干几组越过时间限制的对话,并且涉及了在不同文化、语言、背景之间的转译和影响,最后我的影像在某种程度上作为这种对话和影响之下的回应。

Quatrains Valaisans, XXXI, R. M. R. / 瓦莱四行诗, 第三十一章, 里尔克, 2016

Quatrains Valaisans, XXXI, R. M. R. / 瓦莱四行诗, 第三十一章, 里尔克, 2016

Y: 诗人里尔克在你的新作中似乎具有特殊的意义。他的诗作与思想是如何具体影响了此次创作的?

S: 可能很多人都读过冯至翻译的里尔克的那本《给青年诗人的信》,里面谈论到他关于创作的思考,诗歌本身,以及人生中的若干问题的看法,在早些年的时候也给了我一些影响和启发。但是进一步更直接的影响还是在我到了瓦莱之后,三月初我和 SMArt 项目成员第一次见面就拍摄项目和计划进行讨论。在回程的火车上我临时起意中途下车,探访了里尔克在拉龙教堂边上的墓地。像是慕名而来的读者一样,我并没有带着任何的任务或想法要完成。我在拉龙火车站下了车,从站台上便远远地望见了半山上的古教堂,从楼梯下去,右转,走过几十米的隧道,沿路经过河流、树林、栅栏、学校、社区、民居,这是位于山谷里面的一处平原。我在那边逗留了一个下午,随后回想起来里尔克在去世前不久给他一位朋友和赞助人写的信,说他愿意被埋葬在拉龙教堂边上俯瞰着山谷的墓园里,正是在这里他第一次感受到了山谷里的风和阳光。我确实也在那天下午的路上感受到了某种很特别的东西,也许只是因为第一次出行,一切都是崭新的,在日光之下格外的明亮。所以我想,比起拍摄关于气候变化和人类活动的主题,我更愿意从个人的直觉和感受出发,透过自然和生活化的场景、文化性的空间、若干历史记忆等几种不同而又互相影响互相塑造的层面,去探索这种日常景象背后的吸引我的东西。

Empty Seats / 空座位, 2016

Empty Seats / 空座位, 2016

Waterfall as a Way to Trace Back to a Possible Existing Past / 瀑布作为一种回溯到一个可能存在的过去的方式, 2016

Waterfall as a Way to Trace Back to a Possible Existing Past / 瀑布作为一种回溯到一个可能存在的过去的方式, 2016

艺术家介绍:

1988生于中国广东,苏杰浩曾在北京电影学院学习摄影,目前生活工作在北京。基于个人历史,苏杰浩的作品主要关注身份认同,文化记忆以及归属感,广泛展出于欧洲、北美以及亚洲等地,并同时发表于众多出版物如 《纽约客》,《世界报》,《摄影之声》,《生活月刊》等。苏杰浩曾获得露西基金会提名奖,徠卡奧斯卡巴纳克提名奖,玛格南 30 Under 30,英国摄影期刊 Ones to Watch ,杜塞尔多夫摄影周 Arte 创意奖,格式摄影节 IdeasTap 奖,以及 Feature Shoot 新锐摄影奖等。他近期被提名参加伦敦 Mack Books 的 First Book Award。他曾作为驻地艺术家参加瑞士的 SMArt 驻留项目 (2016) 以及丹麦的 Independent AIR 驻留项目 (2015)

第二部分:关于“征服”的非线性叙事

山上的雅努斯, 朱岚清, 2016

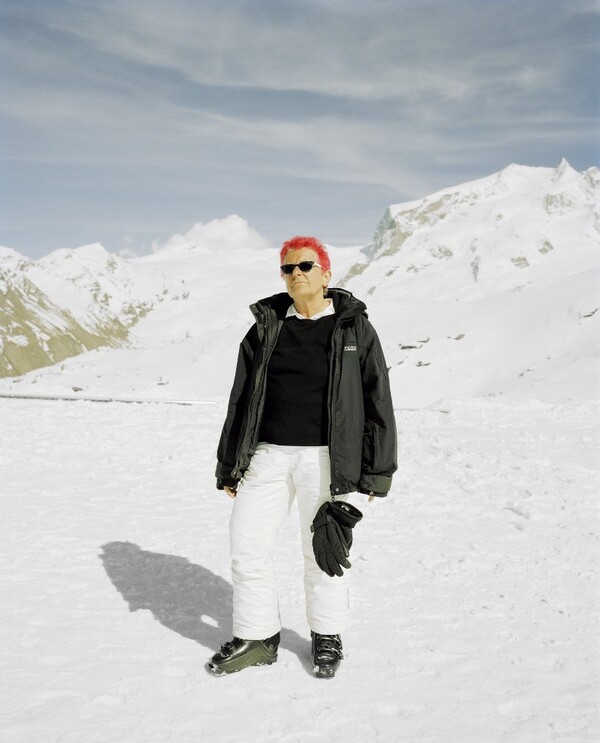

朱岚清在这次艺术驻地中创作的《山上的雅努斯》(Janus on the Mountain)系列更多地运用了历史材料来丰富其呈现方式,如旧地图、旧明信片等。从《负向的旅程》中姥姥的旧衣服,到《百亿新城》系列里老照片的运用,再到《山上的雅努斯》中,这种对旧物运用在本次展出的新作中达到了信手拈来的地步。比起《瓦莱:日常图景》的直觉和诗意,《山上的雅努斯》有着更多对公共空间及议题的关注。在阿尔卑斯山无垠的雪景和与当地游人的对视之中,观众透过这些“风景”与“肖像”,得以体悟到人类对自然的“征服情结”如何被消费主义及技术所裹挟。那些老旧的信物则被并置一旁,成为了生产另外一条时间线索的原料,为整个系列在叙事方面增添了完整度。

(Y: 杨云鬯 | Z: 朱岚清)

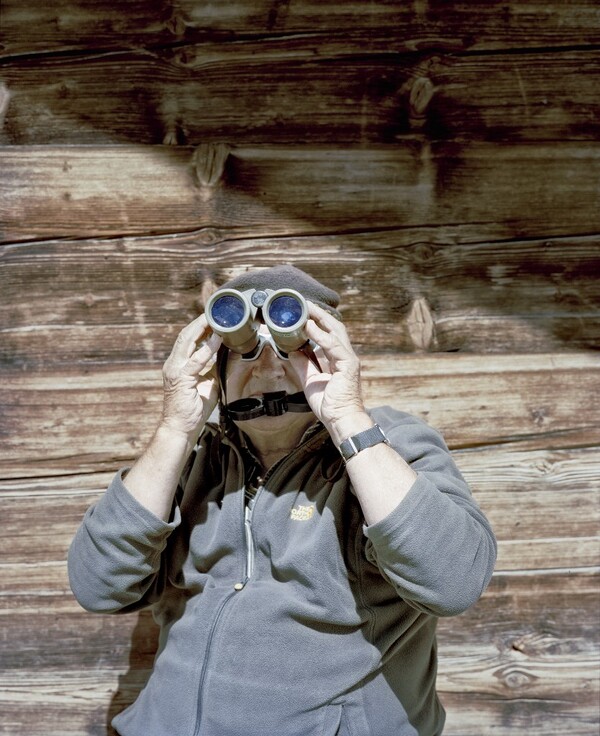

Y: 据我了解,在这次驻地的过程中,其实发生了很多戏剧化的事件,如遗失相机。能否谈谈这次驻地的整体感受和简单介绍一下本次展览?

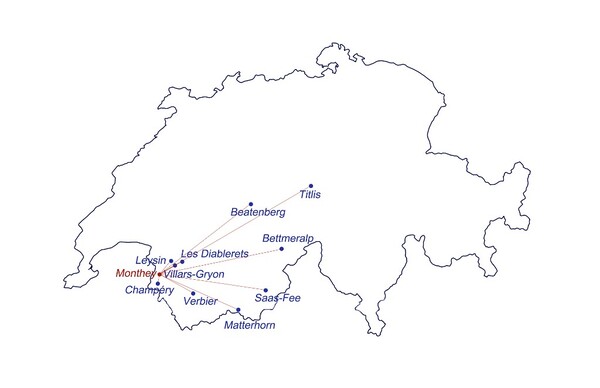

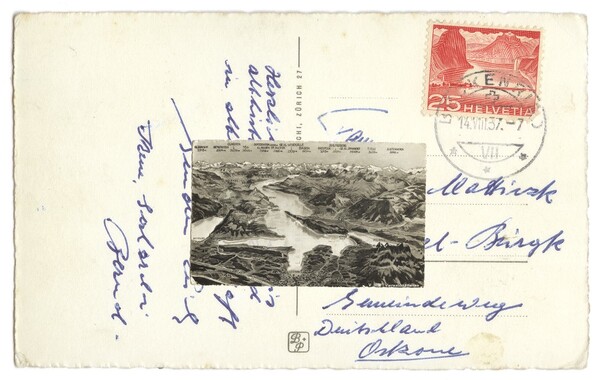

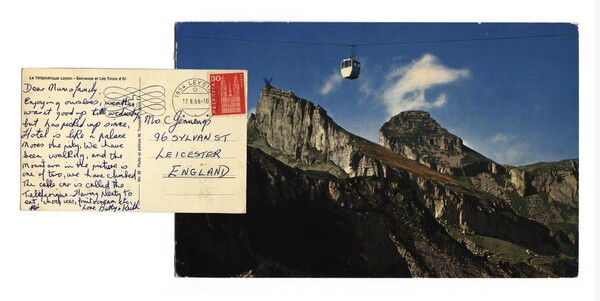

Z: 驻地让我第一次尝试在一个限制的时间内,在一个完全陌生的地点去完成一次创作。我觉得很困难的是作为陌生人,你仍然必须要对你所处在的环境提出一个问题。我很担心最后我的作品是否真的能触及到什么有意义的东西。但我还是蛮享受这样可以完全集中精力、专注地去面对一件事情的过程。三个月里,我住在一个叫蒙泰的小镇,一个当地的剧院接待我住在一个古老的城堡里,每天可以坐在小小的窗边看着远处的雪山。至于戏剧化的事件,我很不幸地刚好在驻地过程中相机Mamiya7在火车上被偷了,于是我只好在日内瓦买了一台Fuji Gw690代替它。 但不管是SMArt还是Crochetan Theatre, TA们都对我提供了很多的帮助,让我很感动。这次展览展出了二十六幅照片,一些收集的老地图和老明信片,以及两段录像视频。

Y: 你对于旧物似乎总是有种割舍不下的情感,并善于把他们与照片并置。能否解释一下原因?

Z: 旧物,尤其是旧的图像,比如旧明信片、旧地图、旧照片,对我来说都是对过去的历史的一个独一无二的切面。旧照片、旧明信片更像是带我了解过去的私人生活的一个窗口,你可以看到一个个真实存在的人。

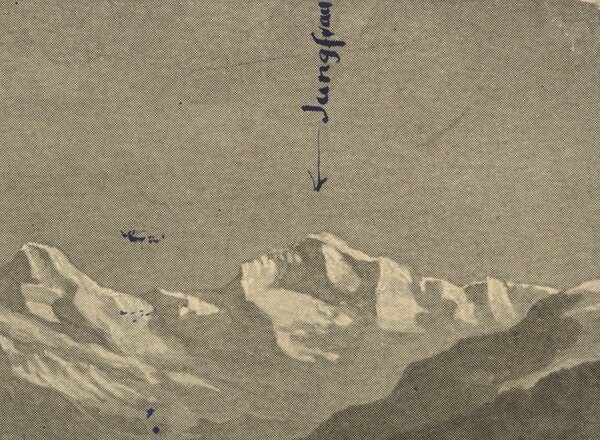

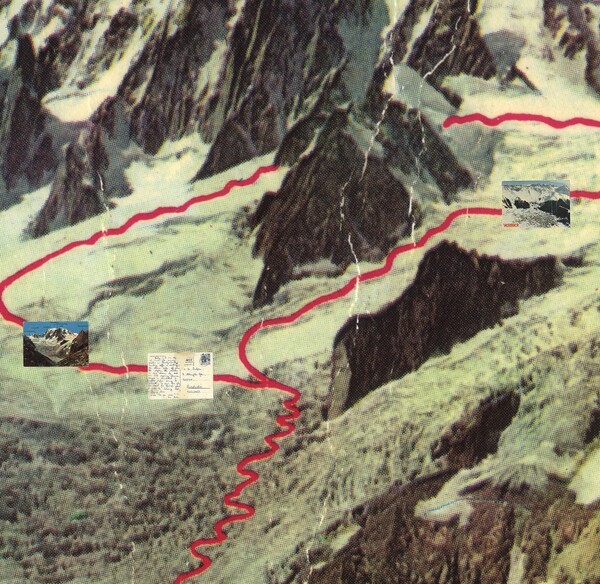

旧地图也很有趣,旧地图的绘制方式,比如它所标注地点的方式,它所显示出的路径,它与观看者的关系,都能帮助我们更深入地去考察一个地方,不管从地理的角度或是历史的角度。在这次的作品里,出现比较多的是旧明信片与旧地图。明信片作为旅游业的衍生品,它通常以刻板的风景形象出现,代表了通常人们对这个地方的一种想象。明信片同时也从一个地方传递到另一个遥远的地方,这种想象也随之由一个曾到过这个地方的人传递到可能未曾到过这个地方的人脑中。我尤其喜欢的是那些被“修改”或“加工”过的明信片,比如展览一开始会出现的一张Beatenberg Regina Hotel的明信片,画面中酒店的背后是一片群山,明信片的主人用钢笔在上面画出一个记号并标注出这座山的名字——Jungfrau。或者在另一张关于缆车的明信片上,明信片的主人在他们爬过的山峰上画上一个X记号。明信片背后的字也很有意思,虽然只是一些写给亲人或朋友的只言片语,但却很真实,从中我们仍可以窥见TA们在那个时间点对这个地方最深的感受。关于这个作品中的旧地图,主要有两种,一种是关于山峰的标示图,它与通常那种从上往下(类似上帝视角的)地绘制地图方式不同,而是以一种平视的方式绘制的。山峰以具体的形象出现,并且作者标注出了每一座山峰的名字。另一种则是滑雪的地图,同样是关于高山的地图,但它则更具有实用性,山峰通过滑雪的路径连接起来并形成相对的位置关系。

Y: 对历史信物的运用,常被用来作为已逝时间的证据、重构历史的线索、过去与当下的对比,这种时间线一般都是线性的。《山上的雅努斯》则强调一种“非线性时间”,可否谈一谈这种“非线性时间”的含义以及你是通过何种手段构建出这种时间的?

Z: 在展览的第一部分,我希望去触及和呈现人们如何认识高山以及对高山的想象,所以这里会出现比较多的旧明信片或旧画册照片。但它并没有遵从一个特定的线性的方式去呈现,更多的是照片与照片之间的关联,或是一些我拍摄的现在的照片与旧的图像之间的关联,它们可能是形式上的关联或意义上的关联。第二部分则是关于人们如何进入高山,主要关注的是在旅游业推动下,修建在高山之间的铁路与缆车对人们与高山之间的关系的影响。第三部分则是在进入高山滑雪场后,那种介于自然、野性、未知的传统高山形象与已经变成滑雪天堂的高山之间模糊的地带。以及由远及近地接触到滑雪者。第四部分是关于监视下的雪山,也是关于瑞士最有名的山峰马特宏峰的一种重新的理解。这部分展出了在马特宏峰上的摄像头所拍摄的高山实时视频或画面。这些视频或画面都是我从马特宏峰的旅游网站上所下载的。在瑞士每个高山滑雪场的网站上,你都可以通过它搭建在山上的摄像头观看高山的实时画面。结合了一些摄像头所拍摄的马特宏的照片,一本我购于当地旧货店的一本以马特宏作为封面的老相册,以及一本关于马特宏的旅游宣传画册,我又自己创造出一本新的关于马特宏的相册。

Y: 所谓“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。”通过你的照片,我看到了被旅游业和消费主义“殖民”的阿尔卑斯山脉。能否结合这三个月的驻地经验,简单谈谈你的新作始终偏向“风景”和“肖像”的结合的理由?

Z: 对于我来说,更重要的是我面对的问题,我所处在的地点,由此自然而然地会拍摄到不同方面的照片,风景,肖像,或其他。也有可能当一个摄影师到了阿尔卑斯山,真的很难逃脱风景这一话题吧 (此时一个笑中带哭的表情)。

Y: 是否可以说,人类对自然的征服欲从未改变,只是现在的征服更像是一种被创造、也有所限制的消费欲,而过去的征服则更加具有一种迷人的史诗气质?

Z: 我觉得是这样的,人类对自然的征服欲望一直没有消失,更像是欲望的进化,人类不再是单纯用身体去征服,而开始使用科技、消费、娱乐等各种方式去实现这种征服。但这种征服经常被隐藏起来,因为人们并不想看到一个屈服于人类、孱弱的高山,人们想要的是雄伟、野性但安全的高山。在我驻地期间对阿尔卑斯山上的高山滑雪场的观察里,我看到的是现代的旅游业如何将高山的“雄伟、野性”营造为一种作为可以被展示、消费的景观。人们如何徘徊于这一边界之中,如何安全地享受着这最后的“野性”。

艺术家介绍:

朱岚清1991年生于中国福建漳州东山岛,现居住与工作于厦门。她毕业于中国人民大学新闻摄影专业,后前往台湾辅仁大学应用美术研究所学习。她的作品,通常与家、地方有关,已被很多杂志、网站报道,并在不同的美术馆、摄影节上出现过。她对于摄影的呈现方式的可能性感兴趣,尤其是以手工书的形式。她的第一本手工书曾被提名2012年Photoeye的年度最佳摄影书。第二本手工书《负向的旅程》在2014年获得了三影堂摄影大奖与2015年的集美阿尔勒发现奖。在2015年她获得巴塞罗那国际摄影奖并在2016年入选 Photo Boite 30 UNDER 30。

展览信息:

苏杰浩《瓦莱:日常图景》与朱岚清《山上的雅努斯》的新作展览已于2016年7月16日在北京三影堂摄影艺术中心拉开帷幕。本次展览由三影堂摄影艺术中心及山地可持续发展基金会(瑞士)共同主办,展出两位年轻艺术家在瑞士为期三个月的艺术驻地创作成果。

展览日期:2016. 7. 16 - 2016. 8.13

地点:北京三影堂摄影艺术中心第二展厅,北京市朝阳区草场地155A

作者简介:

杨云鬯1990年生于广东,现学习生活于英国伦敦,图像的生产者、消费者及写作者。他于2014年获得伦敦大学亚非学院(SOAS)媒介人类学硕士学位,现为伦敦大学学院(UCL)人类学系物质与视觉文化方向博士候选人,研究兴趣包括摄影理论与人类学理论的结合及摄影在社会生活中的角色与作用。